“Camino de Luz: Celebrando el Día de Muertos en Aldea Zamá”

Durante estos meses de preparación para el evento del Día de Muertos en Aldea Zamá, he aprendido más de lo que imaginé.

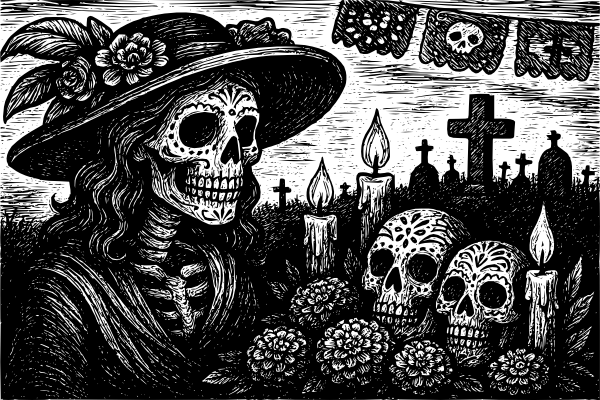

Lo que comenzó como una celebración estética —flores, colores, altares— se fue convirtiendo en una lección profunda sobre identidad, memoria y respeto cultural.

No se trata solo de honrar a quienes ya no están: se trata de entender cómo cada cultura conversa con la muerte, y lo que esa conversación revela sobre la vida.

El Día de Muertos no es una fiesta, es un diálogo

La primera gran revelación fue que esta tradición no es mexicana en el sentido nacional moderno, sino una fusión de raíces prehispánicas y elementos católicos españoles.

De los pueblos mexicas, purépechas, mixtecos, zapotecas y totonacas heredamos la idea de que la muerte no interrumpe la vida, sino que la transforma.

En su cosmovisión, el alma no se va: viaja.

Y del mundo español llegaron los símbolos cristianos, las fechas de Todos los Santos y Fieles Difuntos, el uso de velas, cruces y rezos.

También me di cuenta de algo que casi nunca se menciona: el pan y el azúcar —presentes en las ofrendas y en el famoso pan de muerto— vinieron de Europa con los españoles.

Antes de eso, los pueblos originarios honraban a sus muertos con maíz, cacao, tamales, frutas y semillas.

Pero esa mezcla no le resta autenticidad al Día de Muertos; al contrario, lo convierte en una tradición mestiza, profundamente mexicana, que tomó lo extranjero y lo transformó en símbolo propio.

Y hoy, esa tradición se comparte cada vez más en el mundo, dejando un mensaje universal con el que cualquier ser humano puede identificarse: honrar a los que amamos recordándolos.

Con el tiempo, esas dos visiones —la indígena y la europea— no se anularon: se mezclaron, dando lugar a un sincretismo que hoy es una de las expresiones culturales más potentes de México.

Entre la vida y la estética

También aprendí que no todo lo que brilla de cempasúchil es comprensión real.

En el mundo visual —especialmente en redes y diseño— el Día de Muertos se ha convertido en un espectáculo de color.

Pero detrás de cada calavera pintada hay siglos de significado.

El altar no es una decoración: es un mapa simbólico.

Cada elemento tiene una función espiritual:

el fuego guía, el agua purifica, la sal protege, el pan alimenta y el copal limpia.

Las flores —especialmente el cempasúchil— son un puente de aroma y color que marca el camino de regreso a casa.

Por eso, más que reproducir una estética, lo que intentamos en este proyecto es mantener viva la historia detrás de cada símbolo —su propósito, su cuento y su belleza original.

Lo que dicen las universidades — y las controversias

En mi proceso de investigación leí artículos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones culturales, y descubrí que incluso entre académicos hay discrepancias.

Algunos sostienen que el Día de Muertos es una tradición panlatinoamericana, compartida desde México hasta el Cono Sur, con variaciones locales.

Pero muchos historiadores mexicanos aclaran que eso no es del todo cierto.

Aunque todos los pueblos latinoamericanos honran a sus muertos de alguna forma, el Día de Muertos como tal —con sus ofrendas, altares, flores y calaveras— es profundamente mexicano.

Es un tejido que se formó aquí, con raíces indígenas muy específicas, y que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, precisamente por su singularidad.

Esa controversia me hizo pensar en cómo, en esta época globalizada, las tradiciones se expanden, se reinterpretan, a veces se confunden.

Pero la lección no es protegerlas con celo, sino celebrarlas con respeto, entendiendo su origen y su contexto.

Entre España y México

También fue revelador reconocer la parte hispana de la historia.

La idea de encender velas, rezar por las almas y visitar los cementerios en noviembre proviene directamente de las costumbres católicas traídas desde España.

Allá, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos se viven en silencio y recogimiento, con flores blancas y visitas al camposanto.

En México, esas mismas fechas florecieron en color, música y poesía.

Lo que en España era duelo, en México se convirtió en celebración.

Y esa transformación —ese paso del luto a la luz— es una de las cosas más hermosas que he aprendido:

la cultura mexicana no niega la muerte, la abraza.

Mi propio Camino de Luz

Al final, este aprendizaje me cambió la mirada.

El Camino de Luz del evento no es solo una metáfora del sendero que siguen las almas, sino también del recorrido que hacemos los vivos para comprender nuestra propia herencia.

No se trata de reproducir una tradición, sino de reconectarnos con su esencia: comunidad, memoria y gratitud.

Siempre creí que el Día de Muertos era eso: una forma de mantener vivos a quienes amamos, recordándolos.

Y hoy lo entiendo con más claridad.

Cuando veo a las familias caminar entre velas y flores, pienso que todos —mexicanos o no— necesitamos ese ritual: recordar para seguir vivos.

Porque, al final, la muerte no apaga la vida: solo la transforma en luz.